Pubblichiamo oggi un profilo dell’(anti)poeta cileno Nicanor Parra, a cura di Gabriella Saba. Il pezzo è stato pubblicato sulla rivista Il Reportage in occasione dei cent’anni di Parra, nel 2014.

di Gabriella Saba

Ci sono almeno dieci gradi di differenza tra Santiago e la cittadina costiera di Las Cruces. Il sole che nella capitale ti incolla la maglietta alla pelle, comincia a sparire a mano a mano che la strada abbandona le Ande per addentrarsi tra vigneti e prati, costeggia il litorale e approda infine in quel paesino balneare di tetti aguzzi e strade vuote che sembra una Rimini fuori tempo, però in versione sudamericana e pretenziosa: con i negozi scarni e vuoti e le bandiere che si agitano perché non basta il sole che è sparito, c’è anche un vento umido che fa piegare gli alberi e increspa il mare di ondine bianche e burrascose: un mare azzurro cupo, ostile. È solo di recente che il tempo è cambiato, a Las Cruces, e il clima rovente dell’estate di qualche anno fa si è trasformato in quell’autunno freddo che si vede adesso. Così, almeno, mi dice il tizio intabarrato in un giubbotto a vento che mi accompagna per un tratto lunga la strada larga e anonima che sale e scende fino alla spiaggia bruna in mezzo a un arco di rocce. Camminiamo, poi, a sinistra, proprio all’inizio del sentiero che si affaccia sulla spiaggia, ecco la casa del quasi centenario poeta Nicanor Parra, la leggenda, che vorrei intervistare.

Dovrei bussare alla sua casa e aspettare che lui, se ne ha voglia, si affacci alla finestra e decida se aprirmi o meno. In genere non apre. E in ogni caso è raro che si affacci. Parra non dà interviste, se ti riceve è per parlare di quello che decide lui. So tutto sul poeta, sono una sua groupie da tempo immemorabile. Da quando ero una ragazzina e lui un ultrasessantenne famoso. Ho letto non solo quello che ha scritto (una produzione non vastissima, in realtà), ma anche le interviste con pochi giornalisti fortunati. E i resoconti, molto più numerosi, dei desencuentros, gli appuntamenti promessi a mai accordati, e le storie di reazioni schernevoli alle domande inviate per iscritto, lasciate lì a languire per mesi prima di scatenare risposte come questa: «Che cosa penso di Neruda? Ammirazione religiosa e rispetto per l’uomo e la sua opera». Oppure: «Cosa consiglio ai giovani poeti? Che scrivano come gli pare».

L’unico mio contatto con il poeta era stato telefonico: l’avevo chiamato da Santiago decine di volte, per settimane, prima che si decidesse a rispondere, fingendosi il maggiordomo: «Interviste no, non se ne parla, don Nicanor non ne rilascia», mi aveva interrotto subito e solo quando avevo aggiunto, così implorante da scivolare sotto la soglia minima di dignità: «Ma io non voglio intervistarlo, gli dica per favore che sono venuta dall’Italia apposta e mi basterebbe incontrarlo», solo quando avevo aggiunto questo il sedicente maggiordomo si era addolcito un po’, non tanto: «Lei provi a venire, e se per caso don Nicanor è dell’umore giusto, ma è difficile, capace che la riceva. Magari è fortunata, chi lo sa».

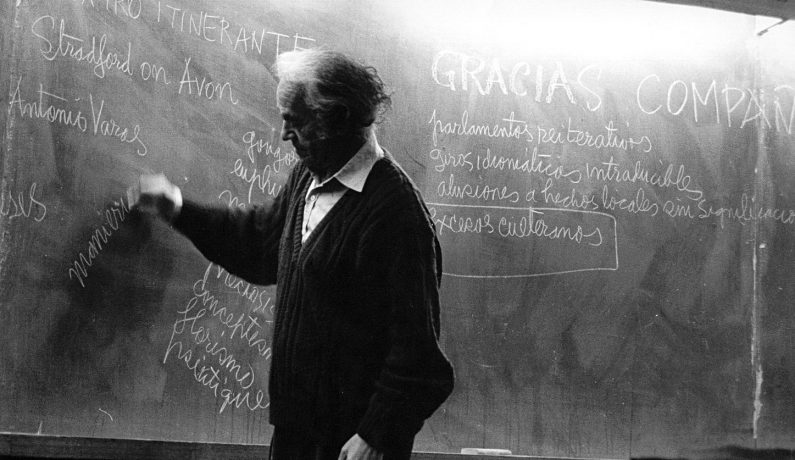

Nicanor Parra con Roberto Bolaño e Ignacio Echeverría a Las Cruces

Non è che somigli tanto a Isla Negra, quel posto di Las Cruces, se non per l’atmosfera rarefatta, finis terrae, che hanno in generale le spiagge cilene sul Pacifico. Eppure, dicono che Parra si sia trasferito là perché gli ricordava quell’altra località ben più famosa in cui aveva vissuto all’incirca cinquant’anni fa, un’epoca in cui quando gli chiedevano: «Le piacerebbe essere considerato il miglior poeta del Cile?», lui rispondeva pronto: «No, mi accontento di essere il migliore di Isla Negra». A Isla Negra abitava anche Neruda, e la risposta, una provocazione, venne fissata negli annali per definire il controverso rapporto di ammirazione e odio tra i due, la molto probabile e mai dichiarata invidia di Nicanor per un Neruda superstar e la soddisfazione per l’ascendente che Parra, non Pablo, esercitava sugli autori più giovani: a partire da Bolaño, per ammissione di quest’ultimo, la cui scrittura irridente e caustica deve parecchio alle invenzioni dell’antipoeta, come si definì lo stesso Nicanor.

Cos’è un antipoeta, don Nicanor? Una palma gigantesca svetta in mezzo a stralci di piante mai potate né tagliate. Tetti spioventi e scuri coprono in parte il panorama sulla spiaggia e il mare. Nel cancelletto all’entrata del giardino, sbarrato, non c’è il campanello. Sarebbe facile scavalcarlo e percorrere il sentierino di pochi metri che scende fino al portone in legno con su scritto a mano Antipoesia, ma non mi azzardo e quella domanda, la prima che avrei voluto fargli, resta in sospeso, mentre mi ostino a urlare Hallo finché una giovane donna dai capelli scuri e l’espressione un po’ truce apre il portone e, dopo un’occhiata, me lo sbatte in faccia senza dire una parola, lasciandomi come un’allocca con i regali per il poeta: un pan de pascua e due bottiglie di shiraz d’annata che, ripresami dallo stupore, prima di andarmene, finirò per appoggiare davanti all’entrata con questo patetico bigliettino: «Don Nicanor, le auguro buon Natale e le lascio questo pensiero per ringraziarla delle sue meravigliose poesie. Una sua grande estimatrice dall’Italia».

È dalla fine degli anni Ottanta, d’altronde, che l’antipoeta ha deciso di non concedere più interviste e di lasciare Santiago per quel paesino a centoventi chilometri sulla costa e quella casa a punta che ha chiamato ironicamente Torre de Márfil, la Torre d’Avorio. «Le domande dirette sono un’impertinenza e le interviste una forma di aggressione», aveva dichiarato in quell’occasione e da allora si è concesso ben poco. A parte il Nobel, ha vinto tutti i premi letterari più importanti, a partire dal Cervantes, nel 2011, poi il Juan Rulfo e perfino il Neruda, che ha dichiarato ironicamente di non meritare. L’antipoeta, grosso modo, è quello che scende dal piedistallo e smette di atteggiarsi ad autorità per confondersi con la gente, che annulla la distanza tra sé e i lettori, che usa un linguaggio simile al loro per farsi riconoscere (poi, ci sono le definizioni degli specialisti: secondo il professore cileno, Osvaldo Ulloa Sánchez, l’antipoesia esprime il modo di vivere dell’uomo massa, l’uomo della classe media in un sistema capitalista, mentre il critico Mario Rodríguez Fernández sostiene che la funzione di «quel genere poetico» è desacralizzare l’uomo e il mondo).

Dunque, mi ero aspettata che il viso centenario, incorniciato da una corona spiritata di capelli bianchi e intagliato come nel bronzo apparisse a una delle finestrelle sotto il tetto e un Parra «maggiordomo» mi avrebbe accolto, alla fine, compassionevole e infastidito: «Adelante, adelante, dato che è venuta fin qui». Perché ogni tanto succede anche questo: che il burbero poeta sia di buon umore e che la porta venga aperta e ti ritrovi in mezzo a un bailamme di cose strane e vecchie affastellate e libri e scatole e fiorellini in mezzo ai quali depositi il tuo pan de pascua avvolto in una carta costellata di palline d’oro che lui osserva meditabondo prima di cominciare un lungo monologo in cui passa da un argomento all’altro inabissandosi ed emergendo infine con una conclusione che lega tutti i fili.

Ex professore universitario di cosmologia e matematica razionale, poeta e artista visivo, Nicanor è il fratello di Violeta, autrice della celebre canzone «Gracias a la vida», morta suicida nel 1967, quando aveva 50 anni. Lei massima esponente della canzone cilena di protesta, lui poeta iconoclasta e dissacrante, che rompe con la poesia tradizionale: morti i modelli dell’arte per l’arte e della letteratura come strumento di cambio sociale, già nell’Ottanta teorizzava che l’unica strada era quella dell’ironia e dell’incertezza, dei versi imprevedibili e contradditori. La sua poesia irride il mondo e chi lo guarda: entrambi indecifrabili e mutevoli.

Era quasi all’inizio del suo cammino poetico quando cominciò a scandagliare un passato che gli fornisse gli strumenti per un linguaggio artistico popolare e che ride di sé: «A furia di cercare trovai nel Medioevo una poesia della strada che in quell’epoca aveva raggiunto la sua potenza massima e mi ispirai a quella», disse. Sparito l’io lirico, la voce delle sue opere è spesso quella della corte dei miracoli che popola le strade delle metropoli latinoamericane, interpretata dai suoi protagonisti. Nel 1954 esce il Poemas e antipoemas, che lo consacra a livello internazionale attirandogli l’ammirazione di Ginsberg e degli altri poeti americani della beat generation. Nel 1958 pubblica La cueca larga, nel 1962 i Versos de salón e nel 1971 Los profesores, nel 1993 i Poemas para combatir la calvicie. Il linguaggio che adotta attinge dal burocratese, le frasi idiomatiche e pompose dei politici, le formule ridicole e forbite, utilizza i luoghi comuni della letteratura «finta» per mescolarli in un calderone poetico che in genere ha un epilogo caustico e a cui non sfugge nemmeno Dio: «Padre Nostro che sei nei cieli», recita Padre Nuestro, una delle sue poesie più famose «Pieno di ogni genere di problemi/ Con l’espressione corrucciata come fossi una persona qualunque /Non pensare più a noi».

Gli Artefactos sono tra le sue idee più geniali: aforismi scritti su foglietti e accompagnati da disegni, che ha messo dentro scatole apposite e che all’occasione lancia a chi si trova intorno.La izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas, dice uno di essi, con uno sfondo di testine tonde e uguali.

Con la speranza, ancora, di essere ricevuta, vago per Las Cruces a raccattare lacerti di Parra tra i suoi concittadini, i suoi vicini. Di fronte a casa sua, c’è la villa color ocra di Colombina, una dei sei figli avuti da diverse convivenze e matrimoni, uno con la svedese Inga Palmen. «Se riesci a diventare amica di Colombina è possibile che convinca il padre», mi hanno detto nel paesino, e così grido Hallo anche davanti alla casa ocra, ma mi risponde solo il latrato di un cane all’angolo della strada. Entro nei bar deserti, nei negozi che vendono pollos asados e nelle botillerias, nell’internet point all’angolo del vialone, nel ristorante con le tendine in pizzo a quadrettini e in quel locale di bambola, due metri per due, in cui mi servono il caffe più lungo che abbia mai bevuto nella mia vita. «Don Nicanor? Gli vogliamo tutti bene e lui vuole bene a tutti, è il vanto di questa cittadina», mi dicono in uno di quei luoghi. Ma in un altro scuotono la testa: «È un vecchio odioso e maleducato, quei fessi che hanno le case qui, la gente piu importante di Las Cruces, ogni anno per il compleanno vanno sotto la sua casa a cantargli le serenate, a festeggiarlo, e lui nemmeno si affaccia. Neruda, guardi, non lo avrebbe mai fatto».

Ad ogni modo, quando ritorno davanti alla Torre de Márfil, i regali che avevo lasciato davanti alla porta sono spariti, ma la casa tra gli alberi ha lo stesso aspetto vuoto e inospitale di qualche ora prima. La vecchia Volkswagen grigia, un cimelio, ha lo stesso aspetto abbandonato e sperduto. Ad un tratto un’auto si ferma davanti alla casa, vi discende, carica di sacchetti, la donna che poco prima mi aveva chiuso la porta in faccia. Mi guarda timida mentre mi avvicino e mi chiede: «È lei che ha lasciato il vino e il pan de pasqua?» «Sì, ma mi sarebbe piaciuto incontrare Don Nicanor». «Mi dispiace, è difficile, vengono da tutto il mondo e lui non riceve quasi nessuno. Lei da dove arriva?» «Io? Dall’Italia». La donna fa un cenno col capo, dispiaciuta. Ha i capelli arruffati e il viso tondo, triste: «Poverina. Saranno almeno due ore di pullman, no?» Si chiama Rosita ed è la sua domestica da molti anni, tanto da essere entrata anche lei nella variopinta mitologia parriana. Dicono non risponda quasi mai quando il poeta le parla. E se per caso lui le chiede perché quel silenzio, lei dice: «Non c’è bisogno di rispondere alle sciocchezze».

Violeta e Nicanor Parra

Da qualche anno, Parra ha cominciato ad annotare anche le osservazioni di Rosita, i suoi gesti, insieme alle frasi dei nipoti e delle persone che passano per la casa. Finisce tutto per diventare materiale poetico, o meglio, antipoetico: secco e crudo e privo di tabù, che solo ogni tanto ha punte di tenerezza, come nella poesia Defensa de Violeta Parra, dedicata all’amatissima sorella. Il poeta più postmoderno di tutti. Taoista, donnaiolo, ambientalista, astemio. E allendista. Moderato.

«Perché ho studiato cosmologia e matematica? Perché erano le materie in cui andavo peggio, e quindi per sfida, per una sfida con me stesso», disse in una rara intervista. Vinse una borsa di studio e andò a studiare a Santiago, ma – dicono i critici – che è a Chillan, nella sua cittadina di origine, che si è formata la prima scorza dell’antipoesia: in quella casa in cui viveva con il padre maestro di scuola alcolizzato e povero, ma cantante popolare e geniale, la madre sarta e i sette fratelli. Un figlio d’arte. Oltre a Violeta c’erano, tra i suoi fratelli, clown e musicisti. Nel 1937 pubblica il Cancionero sin nombre e da quel momento comincia a viaggiare, in Gran Bretagna e Stati Uniti. Riceve premi, insegna all’università, scrive. Tornerà definitivamente in Cile nel 1951. Elio Gandolfo, critico uruguaiano e curatore dell’antologia Parranda Larga, robusta selezione delle sue opere, lo ha paragonato a Bob Dylan per la «consapevolezza nella sua opera di un luogo in perpetuo movimento, che comprendeva sia la poesia della strada sia quella considerata alta». Di certo c’è che Patti Smith ha usato qualcuna delle sue poesie per delle canzoni.

Questa faccenda di Neruda, questa rivalità con Neruda, quanto è vera? (altra domanda che avrei voluto fargli, e probabilmente non gli avrei fatto). Nel 1962 Parra celebra Neruda in un discorso che diventerà famoso, ma è un elogio che sconfina nell’irrisione. L’incerta e pericolante amicizia diventa ostilità ufficiale quando Parra accetta, durante un soggionro negli Stati Uniti nel 1970, di andare a bere il tè dalla first lady di allora, Pat Nixon. Attaccato da Neruda, cominciò da allora a dire cose come queste: «Pablo è petto di tacchino, io sono la zampa del gallo», fingendo di accreditare il rivale ma in realtà massacrandolo. Perché la zampa di gallo è più grezza e popolare ma più saporita, mentre il tacchino fa la sua figura, ma il sapore è poca cosa.

Sia fatta la volontà di Nicanor. Seduta sul gradino di un negozio, attendo il pullman per tornare a Santiago. Nel frattempo, scambio qualche parola con una coppia di anziani che hanno casa vicino a lui e che mi raccontano di quando, ogni tanto, lo vedono arrancare con quell’auto che va a singhiozzo. Sul pullman, una signora sui sessant’anni, ancora molto vivace, che vive tra Santiago e Las Cruces, mi dice di sapere tutto del poeta e si rammarica del mio desencuentro. Per consolarmi, mi confida che i Parra erano noti per il pessimo carattere: «Violeta, per esempio. Un genio, ma con un caratterizzo….» Osservo il paesaggio al finestrino, un sole sbiadito illumina a stento prati e vigne. L’allegra voce della signora mi tiene compagnia per tutto il viaggio. «Violeta non era bella», riesco ancora a sentire, prima che a causa del rollìo del pullman e forse di quel sole allentato scivoli nel dormiveglia.

© Gabriella Saba, 2014. Tutti i diritti riservati.

Condividi