Pubblichiamo oggi un testo di César Aira sul suo «maestro» Osvaldo Lamborghini, del quale abbiamo già parlato qui in occasione dell’uscita del suo libro Il dottor Hartz e altre poesie (Scheiwiller Libri), a cura di Massimo Rizzante.

«Osvaldo Lamborghini e la sua opera»

di César Aira

traduzione di Angela Masotti

Il primo testo pubblicato da Osvaldo Lamborghini (Buenos Aires 1940-Barcellona 1985), poco prima di compiere trent’anni, fu El fiord, apparso nel 1969 e scritto qualche anno prima. Era un esile volumetto che rimase in vendita per parecchio tempo, a chi ne facesse discreta richiesta, in un’unica libreria di Buenos Aires. Malgrado non venne mai rieditato, fece una lunga strada, assolvendo all’obbligo dei grandi libri: fondare un mito.

Si trattava, e si tratta tuttora, di qualcosa di eccezionalmente nuovo. Anticipava tutta la letteratura politica degli anni Settanta, ma la superava, rendendola inutile. Inglobava l’intera tradizione letteraria argentina, dandole però una veste nuova e ben diversa. Pareva stare a cavallo tra due puerilità: una precedente – l’infantilismo linguistico della letteratura gauchesca e l’aridità da burocrati delle nostre personalità letterarie – e una posteriore, con i suoi slanci rivoluzionari sempre ingenui.

All’improvviso scoprimmo che perfino Borges, con il suo stile anglosassone, si era autolimitato alla letteratura «per giovani». Gli unici suoi antecedenti che valeva la pena menzionare erano Arlt e Gombrowicz. Ma a differenza di loro, Osvaldo non si occupava del tema dell’immaturità: sembrava essere nato adulto. Nascosto, ma non ignorato (nessuno poté ignorarlo), l’autore conobbe la gloria senza aver avuto il minimo segno di fama. Fin dall’inizio fu letto come un maestro.

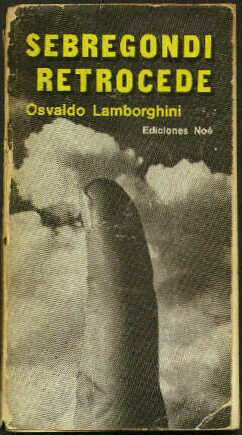

Nel 1973 apparve il suo secondo libro, Sebregondi retrocede, un romanzo che in origine era stato un libro di poesie. In copertina c’era la stessa immagine di El fiord: un dito teso verso l’alto, tra il fallico e il tipografico. Di questo libro si vendettero un migliaio di esemplari e Osvaldo commentava, filosoficamente: «Effetti del boom. Del suo primo libro Borges vendette sessantaquattro copie».

Poco dopo entrò a far parte della direzione di una rivista di avanguardia, Literal, su cui pubblicò alcune poesie e testi di critica. Per qualche ragione, le sue poesie suscitarono un’impressione di genialità ancor più enfatica di quella che circondava la sua prosa.

Nel resto del decennio le sue pubblicazioni furono casuali, o del tutto stravaganti (due sue grandi poesie, Los Tadeys e Die Verneinung [La negazione], apparvero in riviste nordamericane): un pugno di racconti, qualche poesia e scarsi manoscritti che circolavano tra i suoi numerosi ammiratori. A quell’epoca passò diversi anni fuori da Buenos Aires, a Mar del Plata o a Pringles. Nel 1980 uscì il suo terzo e ultimo libro, Poemas. Poco dopo si trasferì a Barcellona, da dove ritornò malato, nel 1982. In convalescenza a Mar del Plata, scrisse un romanzo, Las hijas de Hegel, senza preoccuparsi della sua pubblicazione (non si curò neppure di dattilografare il manoscritto). Poi tornò di nuovo a Barcellona, dove morì nel 1985, a quarantacinque anni.

Quegli ultimi tre anni, passati in una reclusione quasi assoluta, furono incredibilmente fecondi, all’insaputa dei suoi amici, che ricevettero da lui solo il manoscritto di un romanzo breve, La causa justa. Alla sua morte venne alla luce un’opera ampia e sorprendente, che culmina nel ciclo Tadeys (tre romanzi, di cui l’ultimo inconcluso, e un voluminoso dossier di appunti e narrazioni occasionali) e nei sette volumi del Teatro proletario de cámara, un’esperienza poetico-narrativo-grafica a cui stava lavorando al momento della morte.

La prima e ultima domanda che sorge davanti alle sue pagine, a una qualsiasi delle sue pagine, è: come si può scrivere così bene? Credo ci sia qualcosa che va oltre la qualità stilistica, oltre il simulacro di perfezione che una buona prosa può esibire. In Osvaldo c’è un richiamo alla vera perfezione, che esula da qualunque sforzo di perseguirla. Si tratta piuttosto di una facilità, una specie di scrittura automatica. Tra le sue carte non c’è una sola brutta copia, non ci sono versioni corrette; di fatto non ci sono quasi cancellature. Tutto gli veniva bene fin dall’inizio. Non c’era parto. O comunque c’era stato prima. Ho cercato di spiegarmelo – a partire dal ritrovamento postumo della versione originale, in versi, di Sebregondi retrocede – come una sorta di oscillazione-traduzione. Una perfezione tanto nitida, così propria della sua scrittura, potrebbe forse essere spiegata come l’effetto di una traduzione virtuale: né prosa né verso, e neppure una combinazione di entrambi, bensì un passaggio. Un’archeologia poetica nella prosa, e viceversa. Una doppia inversione, la cui impronta è ciò che molti hanno rilevato come il tratto più caratteristico dello stile di Osvaldo: la punteggiatura. Del resto, lo ha detto lui stesso: «In ogni poeta… ciaffete!, un romanziere».

Essendo passato concretamente attraverso questa traduzione, Sebregondi retrocede mostra tale processo con speciale chiarezza. Qui vediamo messa a nudo la meccanica squisitamente limpida delle frasi, assistiamo alla nascita delle parole (chi aveva udito, per esempio, la parola tento, prima di leggere la frase: «El Sebregondi con plata es un Sebregondi con-tento»). Però, e qui sta il peculiarissimo paradosso di questa scrittura, tale nascita ha qualcosa di definitivo. Fluidità e fissità si coniugano, e nel massimo del nitore.

Tutta la scrittura di Osvaldo è dominata dal segno della fluidità: non quella dell’acqua ma dell’alcol, il cui smagliante fluire si trasmette alla mente, e a partire da lì trasforma il mondo – producendo al tempo stesso la fissità ripetitiva dell’abitudine.

Per un certo tempo Osvaldo lavorò in una libreria, e non finiva di meravigliarsi per il rispetto a priori che la gente mostrava verso i libri molto voluminosi. Aggiungeva poi che lui non avrebbe mai beneficiato di una tale superstizione: «La mia opera», diceva, indicando degli opuscoli sottilissimi, «consisterà in due o tre di questi e niente più». Ma la brevità per lui non era un mero accidente bibliografico. Come c’era da immaginarsi, aveva un doppio fondo.

Ricordo una cosa che mi raccontò dopo aver passato un periodo a casa dei suoi genitori. In quell’occasione, aveva recuperato e si era messo a rileggere i suoi libri di infanzia, tra cui quelli di Dickens. David Copperfield gli era piaciuto tanto come allora, ma con una riserva – una riserva che aveva già mosso nella sua prima lettura, trent’anni prima. C’era un passo in cui David accompagnava la sua bambinaia Peggoty a dar da mangiare alle galline: lei spargeva i chicchi e quelle becchettavano… ma il bambino guardava le braccia lentigginose della donna, e si stupiva che i volatili non preferissero beccare piuttosto quelle. Adorava quel brano. Anzi, trovava che tutto il romanzo diventasse ridondante rispetto a quell’unica scena. Non gli dispiaceva che Dickens l’avesse scritto, naturalmente. Andava bene che esistesse, non poteva essere altrimenti; ma era come la profusione di chicchi che si getta alle galline, affinché quelle abbiano (o non abbiano, non importa) l’illuminazione di andare a beccare nel punto giusto, al cuore della rappresentazione. Sì, ma lui non era Dickens.

Quel che fosse Osvaldo è difficile dirlo. Lui aveva una teoria sui lunghi romanzi: diceva che davano come risultato una frase, una piccola frase «molto bella». Portava ad esempio Delitto e castigo: «Per dimostrare di essere Napoleone, uno studente deve assassinare una vecchia usuraia». Assaporava quella frase, la ripeteva. Credo volesse dare a intendere che, fosse stato per lui, ci sarebbe stata solo quella frase, senza il romanzo.

Ma per lui non contava solo il risultato, bensì anche la materia stessa del romanzo. Sosteneva che tutti i grandi romanzi sono percorsi da una piccola melodia, una «musichetta». Un romanzo è composto da frasi provviste di significato, ma a sua volta la frase, per esserlo, deve essere pura musica («música porque sí, música vana», citava dal famoso sonetto,[1] da lui spesso ripetuto). È il paradossale passaggio dal verso alla prosa.

Probabilmente da ciò deriva la presenza in Sebregondi retrocede del Porchia, un personaggio che adorava: un vecchio operaio in pensione, dedito a scrivere un’opera (Las voces) costituita esclusivamente da frasi zen, del tipo «prima di seguire il mio cammino, io ero il mio cammino». Insomma, «Porchia era pazzo». A questo proposito, mi ricordo che Osvaldo aveva un suo metodo per scrivere quando, per qualche ragione, «non poteva scrivere»: consisteva semplicemente nello scrivere una piccola frase qualsiasi, poi un’altra, e un’altra, fino a riempire diverse pagine. Alcuni dei suoi migliori testi (come La mañana) sono stati scritti così; ma si potrebbe forse pensare che tutto sia scritto così.

El fiord, come la monade di Leibnitz, riflette tutto l’universo lamborghiniano, e lo stesso si può dire di qualunque altro dei suoi scritti. Credo che lui insistesse sulla natura monadica di questo testo inaugurale più che altro per comodità, perché era capitato che quello fosse il primo. O magari per qualche altro motivo. Le interpretazioni che sono state costruite intorno a quel testo (per esempio quella di considerarlo un «oggetto frattale», applicando tale idea anche al resto della sua opera in quanto frammentazione lineare, periferia infinita di un significato, quella «ilusión de cosagrande redonda» con cui inizia Sebregondi retrocede) non fanno che mettere in risalto la sua densità letteraria, la sua qualità di non interpretabile. In realtà, le chiavi di interpretazione sono ben evidenti, quasi troppo. Si pensi alle iniziali che ricorrono nella narrazione: la CGT da cui deriva ATV, Augusto Timoteo Vandor, il leader sindacale che si ribellò contro Perón; quest’ultimo però sembrerebbe «el Loco Rodríguez», e in questo caso le iniziali non corrispondono a nulla, mentre su un altro piano Sebastián (Sebas) allude alle bases, le basi,[2] secondo un altro tipo di procedimento linguistico…

El fiord è un’allegoria. Anzi è ben più di questo: è una soluzione dell’enigma letterario che l’allegoria presuppone – enigma che interessava tanto Borges. La soluzione che Osvaldo propone – tanto sottile da risultare, almeno per me, quasi inafferrabile – consiste nel sottrarre il senso allegorico dalla sua posizione verticale, paradigmatica, ed espanderlo in un continuum in cui cessa di essere se stesso (del resto il senso, qualunque senso, consiste nell’abbandono di un termine per un altro), per poi tornare a esserlo, indefinitamente.

La messa in scena di questo continuum – di cui fa parte il passaggio dal verso alla prosa, la transessualità e, direi, tutto nell’opera di Osvaldo – è la letteratura stessa. Il suo lavoro di fumettista, con l’includere l’immagine nella linea, fa parte dello stesso percorso, che si sarebbe accentuato nella sua opera grafica degli ultimi anni, nei libri artigianali che realizzò (benché questi partecipino di un’altra idea molto sua, secondo cui bisogna «prima pubblicare, e poi scrivere») e soprattutto nel suo Teatro proletario de cámara. Era inesauribile nell’inventare esempi di continuum. Ne ricordo uno a caso, nel racconto Matinales, che lui stesso amava raccontare tra grandi risate (gli pareva una trouvaille): il caso del bambino che, per diventare matto, ripete il gesto che rappresenta comunemente la pazzia – mettersi un dito alle tempie e avvitare. Tutto Sebregondi può essere considerato un trattato sul continuum.

Ma ovviamente potrebbe dirsi lo stesso de Las hijas de Hegel, in cui però appaiono anche elementi nuovi. Questo breve romanzo è una curiosa Aufhebung. La prima e la terza parte, datate intorno al 17 ottobre, ricorrenza cruciale per la classe operaia argentina,[3] sono scritte sui rispettivi quaderni, mentre la seconda, terminata un po’ prima e scritta con il metodo frase-per-frase, su un piccolo taccuino. Qui il continuum si risolve in simultaneità (ma di che cosa? di scrittura? di scrittura e lettura? di letteratura e storia?), in rituale, o in fatalità.

Se si interpellano cento persone che l’hanno conosciuto, novantanove definiranno Osvaldo per il suo amore per le donne. Lì e soltanto lì, pareva superare la letteratura. Non che fosse femminista (di ciò si burlò una volta in una lapidaria affermazione di principio, sostenendo che lui cercava «donne vere, non la stupida verità delle donne»). Il suo amore per le donne brillava quanto la sua intelligenza, quasi si confondevano.

Di sicuro in quello era sincero, e la sua biografia ne è la più fedele testimonianza. Ma il continuum agiva anche sulla sincerità, sulla verità, le metteva sullo stesso piano di tutto il resto.

Ben diversamente che per Hegel, per Osvaldo la realtà culminava nelle donne e nella classe operaia. Ma era proprio lì, all’apice, che cominciava la rappresentazione. E questa rappresentazione aveva un nome: Argentina. Per questo l’Argentina era «Albania, Albania!» o «Germania, Germania!». L’Argentina valeva solo «per il suo grande potere di rappresentazione». Vale la pena rammentare le circostanze in cui una volta glielo sentii ripetere. Innanzi a un viaggiatore che elogiava la bellezza formosa e impudica delle donne brasiliane, Osvaldo proferì il suo abituale: «però l’Argentina ha un grande potere di rappresentazione». E si spiegò così: «Là una donna non è che una donna, qui invece è un’operaia che va in fabbrica». E proseguiva nel ragionamento: «Perché il peronismo ha dato dignità alla classe operaia argentina, ecc. ecc. ecc.». Questo ritornello politico era una costante in lui, e a volte sembrava così fuori luogo che qualcuno arrivò a pensare che fosse una manifestazione di cinismo. Io credo piuttosto che rispondesse al suo complesso sistema formale.

L’Argentina lamborghiniana è il paese della rappresentazione. Il peronismo è stato l’emergenza storica della rappresentazione. L’Argentina peronista è la letteratura. L’operaio è l’uomo finalmente reale che si crea una propria letteratura nel farsi rappresentare dal sindacalista. Da lì il ricorrere della figura di Vandor – nella cui morte vedeva, coerentemente, «l’assassinio simbolico della classe operaia argentina» – dai suoi primi agli ultimi scritti.

Ma nello stesso movimento in cui l’operaio si fa sindacalista, l’uomo si fa donna. Qui risiede la metamorfosi estrema della transessualità lamborghiniana. «Io avrei voluto essere un’operaia tessile, ma per arrivare a essere la segretaria del sindacato». Era un sistema al tempo stesso molto difficile e molto facile da afferrare. Era, come ogni stile, un campo gravitazionale, in cui si finiva per cadere.

Ricordo che una notte camminavamo per il centro e incrociammo una prostituta di quelle che allora – vent’anni fa – si potevano ancora vedere a Buenos Aires: truccata come un maschera, carica di ninnoli da quattro soldi, con vestiti vistosi, vecchia, grassa. Osvaldo disse, pensieroso: «Chissà perché le yiros[4] sembrano esseri del passato?» Io capii male e risposi: «Non ti credere, guarda Mao Tse Tung». Lui si fermò, stupefatto, rivolgendomi uno strano sguardo. Per un istante il malinteso abbracciò tutta la letteratura, e oltre. Sono dovuti passare tanti anni e tante cose perché io potessi leggere in quello sguardo, o nel passato stesso, ciò che mi aveva voluto dire: «Finalmente hai capito qualcosa».

Ancora un ricordo, per concludere. Osvaldo conosceva Hegel principalmente attraverso Kojève, alla cui interpretazione aderiva senza però prenderla troppo sul serio (aveva la stessa ambiguità nei confronti di Sartre, nei cui libri trovava, chissà perché, una fonte inesauribile di amenità). Ma aveva anche letto Hegel e l’ultima volta che lo vidi, mentre stava partendo per Barcellona per la seconda volta, aveva in mano le Lezioni sulla filosofia della storia. Aveva scelto quel libro per leggerlo sull’aereo, cosa che mi spiegò così: l’aveva aperto a caso, in una libreria, e si era accorto che in quella pagina casuale Hegel parlava di… Afghanistan (Afghanistan, Afghanistan!). E ciò gli era bastato.

In questi ultimi anni la leggenda ha fatto di Osvaldo un «maledetto», ma i fondamenti reali di tale mito non vanno al di là di qualche irregolarità nei costumi, la più grave delle quali fu la frequenza nel cambiamento di domicilio. Secondo criteri molto ristretti, può essere considerato un marginale, ma mai in nessun modo quel grottesco fanfarone che il lettore ingenuo potrebbe credere.

Osvaldo era un signore distinto, azzimato, dai modi aristocratici, un po’ altezzoso ma al tempo stesso molto affabile. Conversare con lui era invariabilmente sorprendente. Chiunque avesse a che fare con lui – anche per pochi minuti – ricordava poi per sempre qualche frase ironica, una risposta fulminante, un ritratto di insuperabile fattura. Non solo in questo somigliava a Borges: aveva un che di signore antiquato, con qualche tratto di scaltrezza da gaucho, occultato sotto una severa cortesia. Inoltre, aveva letto tutto, e aveva un’intelligenza meravigliosa, soggiogante. Venerato dagli amici, amato – con una costanza che pare ormai non esistere più – dalle donne, è stato universalmente rispettato come il più grande scrittore argentino. Ha vissuto circondato di ammirazione, affetto, stima e buoni libri – una delle cose che non gli sono mai mancate. Non è stato oggetto di ripudio né di esclusioni: semplicemente si è sempre mantenuto ai margini della cultura ufficiale, e con ciò non ha perso granché.

[1] «El grillo» di Conrado Nale Roxlo. [n.d.t.]

[2] Secondo il procedimento del vesre o revés: ba-ses diventa se-bas. [n.d.t.]

[3] Si riferisce agli avvenimenti del 17 ottobre 1945: la marcia dei descamisados in seguito all’arresto di Perón. [n.d.t.]

[4] In lunfardo, la parola yiros indica le prostitute di strada; è assonante con chinos, cinesi, da cui il malinteso. [n.d.t.]

Condividi