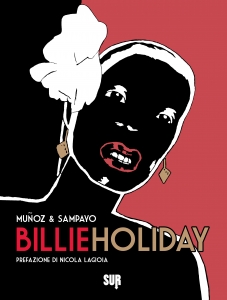

Pubblichiamo oggi la prefazione di Nicola Lagioia a Billie Holiday, la biografia a fumetti della leggenda del jazz firmata Muñoz & Sampayo.

di Nicola Lagioia

La televisione è tradizionalmente tutto ciò che nega l’arte – propaganda spacciata per verità, stupidità spacciata per arguzia, la spensierata scenografia ufficiale dietro la brutalità e l’arroganza del potere – mentre, al contrario, nella voce di Billie Holiday risuona tutto ciò a cui l’arte è capace di restituire dignità volgendolo in bellezza: il dolore, la solitudine, le ingiustizie subite, il bisogno d’amore, la capacità di restare umani nonostante le offese della vita.

Lady Day, come la ribattezzò il suo amico Lester Young, morì ad Harlem nel luglio del 1959, in una stanza d’ospedale piantonata dalla polizia. Due settimane prima era stata trovata priva di sensi nel suo appartamento newyorkese, e poiché a pochi passi dal suo corpo era stata rinvenuta anche della droga (fonti più accreditate vogliono che pochi grammi d’eroina, avvolti in un fazzoletto, le fossero stati trovati addosso direttamente in ospedale), il ricovero si sovrappose con l’arresto. Sul conto corrente della cantante in quel momento erano accreditati settanta centesimi, mentre addosso le furono trovati settecentocinquanta dollari in contanti, il compenso per un servizio fotografico concordato con un tabloid. Dopo questa degenza piuttosto penosa, alle tre del mattino del 17 luglio, Billie Holiday esalò l’ultimo respiro.

Al momento della sua morte, Barack Obama non era ancora nato, Toni Morrison si era da poco laureata in letteratura inglese, erano passati sei anni da quando Ralph Waldo Ellison aveva pubblicato L’uomo invisibile ma ne mancavano quattro alla marcia su Washington per i diritti degli afroamericani, al termine della quale il reverendo Martin Luther King pronunciò il suo celebre discorso. L’America su cui Billie Holiday chiuse gli occhi per l’ultima volta era una terra violenta, ferocemente ipocrita, in cui la questione razziale non era ancora esplosa in tutta la sua vergognosa evidenza. Nel racconto della tv gli Stati Uniti venivano dipinti come un paese innocente, sereno, dove ottimismo e benessere regnavano sovrani. Gli artisti di un certo tipo denunciavano da tempo un’altra storia. La versione ufficiale da una parte, la verità sull’altra sponda del fiume.

Al momento della sua morte, Barack Obama non era ancora nato, Toni Morrison si era da poco laureata in letteratura inglese, erano passati sei anni da quando Ralph Waldo Ellison aveva pubblicato L’uomo invisibile ma ne mancavano quattro alla marcia su Washington per i diritti degli afroamericani, al termine della quale il reverendo Martin Luther King pronunciò il suo celebre discorso. L’America su cui Billie Holiday chiuse gli occhi per l’ultima volta era una terra violenta, ferocemente ipocrita, in cui la questione razziale non era ancora esplosa in tutta la sua vergognosa evidenza. Nel racconto della tv gli Stati Uniti venivano dipinti come un paese innocente, sereno, dove ottimismo e benessere regnavano sovrani. Gli artisti di un certo tipo denunciavano da tempo un’altra storia. La versione ufficiale da una parte, la verità sull’altra sponda del fiume.

Con una scelta coraggiosa, onesta e molto intelligente, i due maestri del fumetto José Muñoz e Carlos Sampayo raccontano Billie Holiday prendendo le mosse dalla parte del torto. Sono passati trent’anni dall’estate del 1959, il secolo breve è ormai agli sgoccioli, e a un giornalista di New York viene affidato il compito di scrivere un pezzo commemorativo su Billie Holiday per il supplemento domenicale del quotidiano per cui lavora. Il giornalista ignora tutto della cantante, e scrivere questo pezzo per lui è una seccatura. «Lisa», dice alla sua segretaria, «ho bisogno di tutte le informazioni che abbiamo su Holiday Billie, cantante di jazz, negra, morta a quarantaquattro anni, trent’anni fa. […] Ho anche bisogno di foto e soprattutto di musica. Vediamo cosa cantava quella donna», si pizzica l’asta del naso chiudendo gli occhi, aggiunge con aria esasperata: «Billie Holiday… potevano dirmelo prima… e io che non so neanche chi sia».

L’informazione non è conoscenza, la conoscenza non è saggezza, la saggezza non è verità, la verità non è bellezza, la bellezza non è amore, l’amore non è musica, la musica è il meglio che c’è. [1]

L’informazione su carta è meno becera di quella televisiva, ma proprio per questo più insidiosa. La tv ignora quasi sempre la bellezza, i giornali la vampirizzano. Così, per Muñoz e Sampayo il grosso quotidiano newyorkese che si ritrova a commemorare Billie Holiday è emblematico di un mondo che prende a calci l’arte ma poi è costretto a celebrarla. Gli artisti sono vivi anche dopo la loro morte, l’esercizio del potere (di cui l’informazione è spesso uno degli alleati più fedeli) è la morte in vita. Così, man mano che il giornalista della nostra storia raccoglie elementi su una delle voci più intense e commoventi del secolo, si apre una faglia tra i sommersi dal mare del conformismo e i salvati, o i graziati, dalla verità, dalla bellezza, dall’amore per la musica. Da una parte, quasi tutti bianchi, coloro che non sanno chi è Billie Holiday, che l’hanno ignorata o dimenticata, e che anche ascoltandola adesso non riuscirebbero a riconoscerla, a farsene toccare, e dalla parte opposta chi considera Billie Holiday ancora una maestra, una sacerdotessa del canto, una pizia venuta dalla Pennsylvania, «una regina con una sana dose di risentimento», la grande artista nelle profondità della cui voce chiunque può ritrovare la parte più autentica di sé.

In questo modo il racconto di Muñoz e Sampayo si snoda lungo un arco di diversi decenni, libero dagli obblighi della cronologia lineare. Attraverso continui salti temporali la vita di Billie Holiday ci appare come una manciata di tessere (o vignette) di un mosaico che non è necessario vedere per intero, poiché ognuna può contenere la parte per il tutto. Poche note ascoltate dalla porta di servizio di un locale per comprendere ogni cosa.

Quello di Billie Holiday è un mondo violento, fatto di prevaricazione e continui soprusi, di umiliazioni e battaglie per la sopravvivenza, una spietata giungla urbana sopra cui riesce a stagliarsi ogni tanto, meravigliosa, una voce di donna sostenuta dal suono degli ottoni. Quando Billie Holiday nacque sua madre aveva tredici anni e suo padre sedici. L’infanzia fu segnata da povertà e abbandono. Billie subì il suo primo stupro quando aveva dieci anni. Iniziò a prostituirsi a dodici. Fu proprio la tenutaria di un bordello, Alice Dean, a farle scoprire la musica. «Per Alice e le sue ragazze correvo dappertutto, lavavo i lavandini, mettevo fuori gli asciugamani puliti e il sapone Lifebuoy, e quando lei mi voleva pagare le dicevo di tenersi pure i soldi. Mi bastava che mi lasciasse andare di là, nel suo salottino sul davanti, a sentire i dischi di Louis Armstrong e Bessie Smith», racconterà Billie Holiday nella sua autobiografia, «non sono la sola, credo, ad aver sentito per la prima volta del buon jazz in un bordello».

Il seguito è una storia di retate, di arresti, di lavori precari, di relazioni turbolente con gli uomini, di problemi economici, di prime esibizioni in piccoli locali newyorkesi fino a trovarsi, scoperta quasi per caso da John Hammond (l’orecchio migliore dell’Unione, visto come saprà riconoscere il talento anche di Meade Lux Lewis, di Aretha Franklin, di Bob Dylan, di Leonard Cohen, di Bruce Springsteen), a cantare nell’orchestra di Benny Goodman. Chi la sente in quel periodo non può dimenticarla. Frank Sinatra raccontava che Billie Holiday – ascoltata durante i primi anni Trenta nei locali della Cinquantaduesima – fu per lui il più importante motivo di ispirazione in assoluto. Molti hanno cercato di spiegare come Billie Holiday riuscisse a fare con la voce quello che i migliori jazzisti dell’epoca facevano con i loro strumenti – il sapersi sganciare ad arte dalla dittatura della frase, l’accentuare certe note subito dopo dei silenzi capaci di catalizzare l’attenzione proprio su ciò che sarebbe accaduto dopo, attaccare un po’ in anticipo o in ritardo rispetto a ciò che l’ascoltatore si aspetterebbe di sentire –, ma forse il segreto della cantante è tutto nella celebre frase di Charlie Parker: «La musica è la tua esperienza, i tuoi pensieri, la tua saggezza. Se non la vivi, non verrà mai fuori dal tuo strumento».

Il seguito è una storia di retate, di arresti, di lavori precari, di relazioni turbolente con gli uomini, di problemi economici, di prime esibizioni in piccoli locali newyorkesi fino a trovarsi, scoperta quasi per caso da John Hammond (l’orecchio migliore dell’Unione, visto come saprà riconoscere il talento anche di Meade Lux Lewis, di Aretha Franklin, di Bob Dylan, di Leonard Cohen, di Bruce Springsteen), a cantare nell’orchestra di Benny Goodman. Chi la sente in quel periodo non può dimenticarla. Frank Sinatra raccontava che Billie Holiday – ascoltata durante i primi anni Trenta nei locali della Cinquantaduesima – fu per lui il più importante motivo di ispirazione in assoluto. Molti hanno cercato di spiegare come Billie Holiday riuscisse a fare con la voce quello che i migliori jazzisti dell’epoca facevano con i loro strumenti – il sapersi sganciare ad arte dalla dittatura della frase, l’accentuare certe note subito dopo dei silenzi capaci di catalizzare l’attenzione proprio su ciò che sarebbe accaduto dopo, attaccare un po’ in anticipo o in ritardo rispetto a ciò che l’ascoltatore si aspetterebbe di sentire –, ma forse il segreto della cantante è tutto nella celebre frase di Charlie Parker: «La musica è la tua esperienza, i tuoi pensieri, la tua saggezza. Se non la vivi, non verrà mai fuori dal tuo strumento».

Bastano in fondo pochi secondi di «The Man I Love», «Strange Fruit», «All of Me» per sentire, al di là delle parole, l’intera esperienza di una vita (dolore, speranza, coraggio, sfrontatezza, paura, una particolare idea di mondo) passata per il corpo, e restituita agli uomini attraverso quel prodigioso prodotto intangibile della materia che è la voce umana. Non avevano mai una vita facile, Billie Holiday e gli altri eroi del jazz del periodo d’oro, e per quanto i loro meriti artistici fossero indiscussi e riconosciuti, l’epilogo era spesso drammatico. Chi moriva di overdose guardando la televisione. Chi si lasciava consumare dall’inedia nel più triste degli hotel. Chi impazziva o smetteva di parlare. Chi precipitava da una finestra. Chi gli prendeva un infarto a trentasei anni. Chi si lasciava cadere nella fossa della bara di un amico appena morto. Chi veniva freddato da un colpo di pistola alla fine di un concerto. È stupefacente come da vite così complicate siano venuti fuori alcuni dei capolavori assoluti della musica del ventesimo secolo, a testimonianza che non c’è contesto che possa impedire all’arte di attecchire, e di esprimersi, e di provare a essere libera.

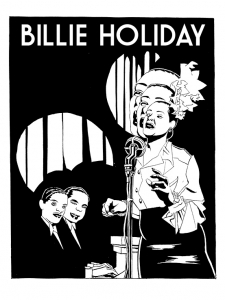

La storia di Muñoz e Sampayo restituisce molto bene questo disagio e questa bellezza. La struttura narrativa aperta consente di entrare e uscire continuamente dalla vita di Billie Holiday, di mostrare nel suo dramma quello di un intero paese, e di introdurre nel racconto perfino Alack Sinner, il personaggio più celebre tra quelli creati dal duo argentino. I disegni di Muñoz possiedono a propria volta la capacità di farci entrare davvero nella vita della cantante. Sentire prima ancora di capire. È ciò che segna la differenza tra bravi autori e autentici maestri del fumetto. Così come ai grandi scrittori basta un giro di frase per far brillare lo spirito di un intero mondo, ai migliori artisti della letteratura disegnata è sufficiente una vignetta per ottenere lo stesso effetto. I bianchi e neri di Muñoz ci trasportano, pagina dopo pagina, dalla redazione del quotidiano newyorkese dove Billie Holiday è una semplice informazione al vero mondo della cantante, nel freddo dei camerini, tra il fumo dei locali, nelle stazioni di polizia, nel buio delle prigioni, nelle camere d’albergo dove ci sembra finalmente di sentire la vita di Billie Holiday, e sui palchi dei jazz club o degli studi televisivi, dove – commovente la sequenza dell’ultima uscita pubblica di Billie Holiday e Lester Young insieme – attraverso il disegno ci sembra di sentire anche la sua voce, e il sassofono di Prez.

C’è infine un motivo per il quale questa opera su Billie Holiday rischia oggi di essere più attuale di quando comparve per la prima volta, all’inizio degli anni Novanta. Se allora era inimmaginabile che un afroamericano potesse diventare presidente degli Stati Uniti nel giro di pochi lustri, era forse ancora meno prevedibile che a un uomo come Trump toccasse la medesima sorte subito dopo, e che la questione razziale potesse riaprirsi in modo così eclatante, scandaloso e vigliacco. Seguiamo, nella storia di Muñoz e Sampayo, le angherie e le crudeltà perpetrate dai poliziotti contro la comunità nera all’inizio del ventesimo secolo e ci sembra di vedere tutti i pestaggi, le violenze, gli omicidi a sfondo razziale che hanno insanguinato gli Stati Uniti nei primi due decenni del secolo successivo. Subito dopo gli afroamericani, forse soltanto dei latinoamericani possono raccontare il lato più brutale degli Stati Uniti con tanta partecipazione. Ma l’arte, alla lunga, prevale sulla brutalità mortifera di ogni potere, e ammesso che riusciamo a sviluppare il giusto sguardo, e un buon orecchio, continua a salvarci. È questa, credo, la lezione più importante di Muñoz e Sampayo alle prese con Billie Holiday.

[1] La citazione è di Frank Zappa.

© Nicola Lagioia, 2018. Tutti i diritti riservati.

Condividi